フリーランスに名刺って必要?

フリーランスWebデザイナーとして活動を始めたものの、「自分の場合、名刺って本当に必要かな?」と考えていました。Webデザイナーはオンラインで仕事が完結する職業でもあるため、名刺を使う機会は少ない気がしていたからです。

でも、ふと

「クライアントさんの名刺は作っておいて、自分が持ってないのはおかしいのでは?」

と、自分が持ってないクセに、人様の名刺を作るのは説得力がないし、なんておこがましいやつだと感じてしまいました。

さらに、これから交流会やイベントに参加したいと思う中で、自己紹介をスムーズにするツールとして名刺は便利だなと気づいたのです。そんな思いから、名刺作りに挑戦しました。

この記事では、名刺を作るときに意識したポイントやコツ、印刷時の注意点をご紹介します。参考サイトで100種類以上の名刺を見てきた中で見えてきたパターンや、実際に役立つ情報も交えています。

また、名刺を渡した後でも相手に思い出してもらう工夫もさいごに書いています。

これから名刺を作ろうと考えている方の参考になれば嬉しいです。

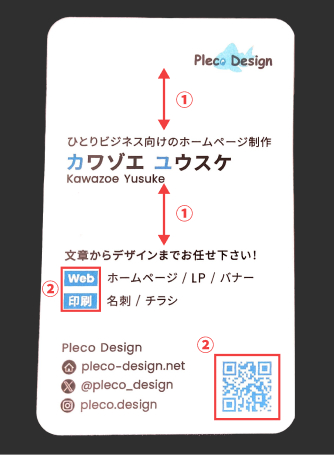

ちなみに自分が制作した名刺がこちら。

目次

名刺を作ろうと思ったきっかけ

名刺を作ろうと思ったのは、クライアントに説得力を持たせたかったからです。

たとえば、「名刺をデザインしてほしい」という相談を受けたとき、私自身が名刺を持っていなかったら、なんだか違和感がありますよね。(正直、自分がクライアントだったら「あれ?この人大丈夫かな?」と思ってしまうかも)

それに、名刺はその人のセンスや力量を測る材料にもなります。

「自分だったらこう作る」という実例を示せる名刺を持つことで、「この人ならデザインを任せられそう」と思ってもらえると感じました。

実際、交流会やイベントなど、直接顔を合わせる場では、名刺を渡す機会が意外と多いです。

オンラインが中心になった今でも、対面の場では「こんな仕事をしているんです」と名刺で伝えられるだけで、その後の会話がスムーズになると思います。

名刺はただの紙ではなく、自分を伝えるツール。その一枚で、相手の興味を引き、記憶に残るきっかけになります。

だからこそ、「いつでも渡せる準備をしておこう」と思い、名刺を作ることにしました。

名刺デザインでこだわったポイント

わかりやすさ

名刺を受け取った相手が、「何をしている人なのか」「何ができるのか」を一目で理解できることを意識しました。また、専門用語を避け、ターゲットとなるクライアントが普段使うであろう言葉を選ぶようにしました。

例えば、私がターゲットとしているのは、起業初期の方や、ホームページを自作しているものの上手くいっていないと悩んでいる方です。そういった方に対しては、「Webサイト」や「Web制作」といった用語よりも、「ホームページ」という言葉のほうが直感的に伝わりやすいと考えています。

デザインのシンプルさ

シンプルなデザインにすることで、相手に必要な情報がスッと伝わるよう工夫しました。たとえば、氏名を目立たせるため、上下に余白をたっぷりと取り、視線が自然に集まるようにしています。

派手すぎるデザインだと、かえって大事な情報が埋もれてしまうことも。そのため、見た瞬間に内容が理解できるよう、余計な要素をそぎ落として、スッキリとしたレイアウトを心がけました。

事業用サイトとの統一感

名刺と事業用サイトのデザインを統一することで、ブランドの一貫性を重視しました。もし、名刺と事業用サイトがバラバラだったらどうでしょう?

例えば美容師さん。

名刺がクールで「モード系」の印象を与えるデザインなのに、サイトが暖色系を基調とした「ナチュラル系」のトーンだったとします。

名刺を見た後にサイトを訪れたお客様が、「あれ?これって本当に同じ人のお店かな?」と一瞬戸惑ってしまいそうですよね。それだけでなく、「この美容師さんはどんなスタイルが得意なのか」が伝わりにくくなります。

統一されたデザインは、ブランドとしての信頼感を高めるだけでなく、名刺をブランドツールとして活用するための大切なポイントです。

名刺作成のコツ

デザインの方向性を明確にする

名刺を渡す相手に「何を伝えたいのか」(目的)や「どう思われたいのか」(ブランディング)を考えることが、デザインの基本です。

この考え方は、名刺だけでなく、チラシやホームページを作るときにも役立ちます。

私がデザインをするときに一番大切にしているのは、この方向性を決めること。目的がはっきりすれば、デザインの軸が自然と見えてきます。

方向性さえ決まれば、デザインの8割は完成したようなもの。あとは、その方向性に合わせて見た目を整えるだけです。

目的を考える

名刺をどの場面で使い、何を伝えたいのかを考えると、自然とデザインの方向性が見えてきます。

例えば、私の場合は次のようになります。

どの場面:交流会やイベント

何を伝えたいのか:自分が何をしているか、どんな仕事ができるのか

交流会やイベントで名刺を使う場合、相手に自分を知ってもらうことが主な目的です。そのため、「自分が何をしているのか」「何ができるのか」をわかりやすく伝える内容を重視しました。

ただし、すでに業界内で有名だったり、相手が自分をよく知っている場合は、「何ができるのか」を名刺に書く重要性は低くなります。

自分の「ブランディング」を意識する

デザインを考えるときに、参考となるデザインを見て「これおしゃれ!」と感じることはありますよね。でも、それをそのまま自分の名刺に取り入れるのは🙅♂️

なぜなら、大事なのは

「相手にどう思われたいか」

これを考えることだからです。

例えば、シンプルで整ったデザインにすれば、「この人、仕事ができそうだな」と思ってもらいやすくなります。一方で、パステルカラーや手書き風のフォントを使えば、「優しそうな人」「親しみやすい人」「優しそうな人だな」「親しみやすそうだな」というイメージが伝わりやすくなりますよね。

ここで大事なのは、「自分の好み」を優先するのではなく、「相手にどう思われたいか」を意識することです。たとえ自分が好きなデザインでも、それが伝えたい印象と違うなら、少し抑える勇気が必要かもしれません。

こうした工夫をすることで、名刺が“この人と仕事をしてみたい”と思ってもらえるきっかけになります。

必要な情報を厳選する

名刺のサイズは、一般的に「91mm×55mm」。

イメージとしてはスマホの半分くらい。

この限られたスペースに情報を詰め込みすぎると、ごちゃごちゃして見づらくなってしまいます。かといって、載せる情報が少なすぎると何を伝えたいのか分からなくなりますよね。

だからこそ、載せる情報は「本当に必要なもの」に絞ることが大切です。

どんな情報を載せるか

参考サイトで100種類以上の名刺を見てきた中で、「これさえ載せておけば十分」というパターンが見えてきました。その結果、私がたどり着いた結論が以下の6つです。

- ロゴ(あれば)

- 氏名

- 会社名

- 何ができるか

- 連絡先(ホームページやSNS)

- QRコード

これらを揃えておけば、基本的な情報はしっかりカバーできます。住所や電話番号を載せている名刺も多く見かけますが、私のような個人事業主の場合、必須ではないと感じています。

プライバシー保護の観点からも、必要性をよく考えて判断するのが良いでしょう。

ちなみに、参考にした名刺の中で特に「これ、いいな!」と思ったのは、下記です。

デザインのシンプルさと実用性が両立されていて、とても印象的でした。

何を目立たせるか

載せる情報が決まったらその中で何を目立たせたいかを考えます。

たとえば、会社名を目立たせたいのか、氏名を強調したいのか。それとも、事業内容をしっかり伝えたいのか。目的によって異なるはずです。

目立たせる内容が決まったら、それに合わせてレイアウトを工夫していきます。私の場合は、氏名、何ができるか、QRコードを目立たせることを重視しました。

①氏名を目立たせるために、あえて大きめの余白を取っています。

②氏名よりサイズは少し小さめですが、色を変えることで視線がそちらにも向くようにしました。

こうして「何を目立たせるか」を決めておくと、名刺がただの情報の羅列にならず、整理されて見やすくなります。結局、相手にとって「どこを見ればいいか」がすぐに分かることが大切だと思います。

試し印刷でサイズ感や配色を見る

名刺が完成したら、まず試し印刷をしてみましょう。ディスプレイ上では「これで完璧!」と思っても、紙に印刷すると「あれ?」と感じることが意外と多いんです。

たとえば、文字が小さすぎて潰れてしまったり、思っていたより色が暗くなったりして、仕上がりが全然違うなんてことも。

特に配色は要注意です。

ディスプレイで見る色と紙に印刷された色は、仕組みが違うせいで見え方が変わるんですよね。(詳しくは後でお話します!)

試し印刷をしないまま印刷会社に依頼して、いきなり100枚や200枚が仕上がってくると、イメージと違ったときのショックは計り知れません。(私なら、しばらく立ち直れない気がします…)

ちなみに、試し印刷はコンビニで十分対応できます。

手軽に印刷して確認するだけでも、仕上がりの精度がぐっと上がりますよ。

印刷物を制作する際の注意事項

名刺のような紙の制作物には、インターネット上に公開されるデジタル制作物とは異なる、いくつかの特殊なルールがあります。

このルールを知らずに作業を進めてしまうと、仕上がりが「思っていたのと違う…」という事態になりかねません。

そこで、印刷物を制作するときに押さえておきたい重要なポイントをまとめました。以下をしっかり確認して、トラブルを未然に防ぎましょう。

カラーモードの設定

印刷物を作る際、カラーモードは必ずCMYK。

印刷ではインクを使って色を表現するので、画面で見る色(RGB)のままだと、仕上がりの色味が想像と違うことがあるんです。

詳しい理由や仕組みが気になる方のために、以下でカラーモードについて少し解説しています。

「そんなこと知ってるよ!」という方は、この部分は読み飛ばしてOKです。

カラーモードには、RGBとCMYKの2種類があります。

RGB(テレビやスマホ、パソコンの画面で使われる仕組み)

RGBは、光を足していく仕組みです。

懐中電灯を思い出してください。赤い光と緑の光を壁に当てると、黄色に見えることがありますよね。これと同じで、RGBはたくさんの光を重ねると白い色になります。

だから、テレビやスマホの画面は明るく、鮮やかに見えるんです。CMYK(印刷に使われる仕組み)

CMYKは絵の具のような仕組みです。

青と黄色の絵の具を混ぜると緑になるように、インクを混ぜて色を作ります。絵の具をどんどん混ぜると、だんだん黒に近づくように、印刷でも混ぜた色が暗くなります。これが印刷物で使われる色の仕組みです。

解像度を確認する

印刷物に適した解像度は「300~350dpi」が目安です。

解像度が低いままだと、印刷したときに文字や画像がぼやけてしまい、仕上がりが「なんか素人っぽい…」という印象に。

特に写真やロゴを使っている場合、注意が必要です。

もしぼやけてしまう場合は、2倍書き出しなどの方法を試してください。

「解像度ってそもそも何?」と思った方は、GPTさんに解像度について聞いた内容をまとめてみました。

解像度というのは、「画像のきれいさを決めるもの」と考えてください。たとえば、絵や写真を細かい点(ドット)で作っていると想像してください。この点が多ければ多いほど、きれいな画像になります。

解像度を例えると、「ハンカチに刺繍をする」がわかりやすいかもしれません。

細かく縫い目がたくさんある刺繍

→絵や文字がくっきりと見えます。きれいで読みやすいですね。縫い目が少ない刺繍

→ 絵がぼやけて見えたり、文字の形が崩れてしまいます。印刷物もこれと同じで、細かく作られている(解像度が高い)と、きれいに仕上がるんです。

仕上がりのズレを防ぐ

印刷物をカットするとき、裁断機がほんの数ミリずれることがあります。

そのせいで、文字やロゴが切れてしまったらショックですよね。

こうしたリスクを避けるには、印刷会社さんが用意したテンプレートを活用するのがおすすめです。

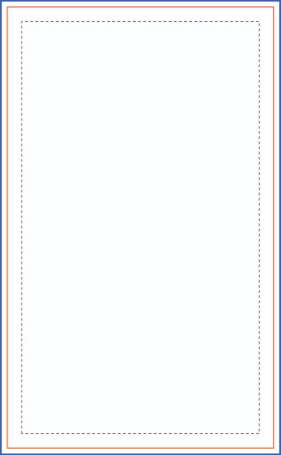

私も「オープリントミー」という印刷会社さんのテンプレートを使って、名刺を作成しました。

こちらがそのテンプレートです。

各線の意味は次のとおりです。

赤線(仕上がり線):名刺の最終サイズ、カットされる部分

黒点線(安全線) :文字や重要な情報はこの枠内に収める

(黒点線を超えると文字や情報が切れてしまうリスク

がある)

青線(塗り足し) :背景やデザインはこの枠まで広げることでズレを防ぐ

(裁断時のズレで白い余白が出てしまう可能性がある)

各印刷会社さんが用意しているテンプレートを使うと、こうしたルールが守りやすくなり安心です。

フォントのアウトライン化

印刷会社さんにデータを送るときは、フォントの「アウトライン化」を必ずしておきましょう。

アウトライン化しないまま制作データを送ると、印刷会社さんが確認したり、印刷するときに、フォントが別のものに置き換わることがあります。

おしゃれなフォントが見慣れた標準フォントに変わったら、ショックすぎますよね。

こうなる原因は、印刷会社さんのパソコンに、デザインで使ったフォントがインストールされていないため。

フォントをアウトライン化しておけば、文字が勝手に別のフォントに変わる心配がなくなります。

これでフォントが置き換わる心配がなくなり、デザイン通りに仕上がります。

印刷会社の指示に従う

印刷会社さんごとにルールが違う場合があります。

たとえば、フォントの最小サイズ、加工方法、推奨されるファイル形式などです。

「こんなに頑張ったのにやり直し・・・」

そんな残念なことにならないように、事前に印刷会社さんが提供している入稿ガイドや注意事項をしっかり確認しておきましょう。

名刺を渡した後でも思い出してもらうには

名刺はただの紙ではなく、自分を伝える大切なツール。

その一枚が、相手に自分を思い出してもらうきっかけになり、仕事に繋がる手助けをしてくれることもあります。

「どうすれば相手に思い出してもらえるのだろう?」と考えたとき、以前Xで見た「人の嗅覚は無意識に刷り込まれやすい」という投稿を思い出しました。

その投稿では、嗅覚と記憶の結びつきを「フラッシュバック効果」と絡めて説明しており、こんな流れが紹介されていました

- 良い体験をする

- それを別の場所で思い出す

- 思い出の中でイメージが膨らむ

- ドーパミンが過剰分泌されてまた欲しい気持ちが膨らむ

これは名刺にも応用できるな、と

この「別の場所で思い出す」というプロセスに名刺を絡める工夫を加えれば、名刺を渡した後でも相手に思い出してもらえるきっかけが作れるのではないかと考えました。

そのアイテムが「香水」

自分が普段使っている香水を名刺に振りかけておく。

渡した名刺を相手が家で整理しているときに、ふわっと香りが漂い、「あれ、この香り…あの人だ」と思い出してもらえるかもしれません。

名刺がただの情報ツールではなく、感情に訴えかけるアイテムに変わりますよね。

特別な道具ではないので、仕事のお守りやおまじない感覚で試してみるのもよさそうじゃないですか?

フラッシュバック効果を取り入れたこの一工夫で、名刺が「記憶に残る一枚」に変わるかもしれません。

相手にとって特別な印象を持ってもらえるきっかけになれば嬉しいです。

それでは!